藤田嗣治 価格上昇の理由

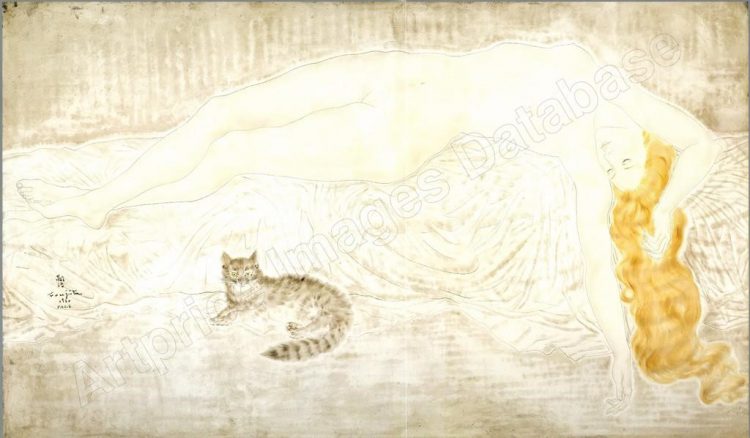

藤田嗣治の『裸婦と猫』(1930年 油彩 100号)が、2014年海外の有名オークション、サザビーズで163万800ドルにて落札されましたが、 同じ作品が2016年に再び同じオークションにかけられ、今度は432万1500ドル(日本円で約5億7千万円)にて落札され 話題となったことをご存知ですか?

これほどの短期間で価格が驚くほど急上昇した藤田嗣治ですが、画家としてのフランスでの再評価、

最近の日本での人気の高さに対して市場に出てくる作品の少なさを考えると当然と言えるかもしれません。

印象派やエコール・ド・パリの画家が世界中で愛される理由

私たちが画家(アーティスト)としてイメージする芸術家は19世紀の後半から20世紀の初めに誕生します。

それまでの絵描きは依頼主の要望に応じて肖像画や屋敷を飾る絵などを描く職人(アルティザン)でした。

その場合は当然、依頼主の好みに合わせて絵を描くため、画家の個性を強調する必要はありません。

それまでの絵描きは依頼主の要望に応じて肖像画や屋敷を飾る絵などを描く職人(アルティザン)でした。

その場合は当然、依頼主の好みに合わせて絵を描くため、画家の個性を強調する必要はありません。

しかし写真が発明され普及することによって絵描きに求められるのものが変わってきます。

普及し始めた写真に対抗するためには、ありのままを写しとるのではなく、画家の個性が強調された絵を描くということが求められるようになります。

そんな中で、私たちがイメージする芸術家としての画家が誕生します。

普及し始めた写真に対抗するためには、ありのままを写しとるのではなく、画家の個性が強調された絵を描くということが求められるようになります。

そんな中で、私たちがイメージする芸術家としての画家が誕生します。

今では私たちが思い描く画家のイメージは、個性を出して自分の理想とする世界を描き、

それに共感した人が買ってくれる、もし共感を得られなければ絵が売れなくて苦悩するといったものではないでしょうか。

そのような芸術家としての画家の誕生と近代美術史が始まったのがこの時からです。

個性が求められる絵画を追及する中で、多くのイズム(絵を描くことに対する考え方)や新しい表現様式が生まれます。

そして芸術の黎明期という特別な時代を背景に歴史に名を残す巨匠が生まれ、彼らによって多くの名作が描き残されました。

そして芸術の黎明期という特別な時代を背景に歴史に名を残す巨匠が生まれ、彼らによって多くの名作が描き残されました。

世界の中の藤田嗣治

このように芸術家たちが生まれた激動の時代において、藤田は常に世界の中に自分を見ていました。

「広いようで狭いのは世の中だが、実際歩いてみると、地球はやっぱり大きい気がするのである。私は死ぬまで旅行者でおわろう」

藤田の言葉です。

1930年頃に藤田は中南米へと旅をし、民族衣装をまとった人々や、その地域独自の風土などを織り交ぜた新しい作品スタイルを模索しました。

文字通り世界を旅した藤田ですが、世界を見る旅行者という身体感覚を身に着けて、さらに先へ先へと制作を続けていきました。

そんな藤田だからこそ、フランスから始まり世界中の人を魅了し、そして国も時代も関係なく、今も多くの人に求められ、価格も高騰しているといえます。

藤田はもちろんのこと、エコール・ド・パリの画家たちは今後も価値が上がることがあっても下がることはないと言えるでしょう。

そんななか、比較的手が届きやすいのは、素描です。

価値ある貴重な素描作品を、ぜひ一点、お手元で楽しまれてみてはいかがでしょうか。

藤田嗣治 素描のおすすめ作品

お得情報が満載。登録は無料です。お気軽にどうぞ。